来源:临报融媒

作者:高 明

2025-01-04 23:33

家书即家信,指在外的人与家人相互来往的信,是维系家人情感的一种重要联系方式,其中包含着浓浓的亲情。在电报、电话、微信等通讯方式普及之前,家书是家人之间主要的沟通方式之一,是国民生活永远的印记,也是历史的尘封。

唐代诗人杜甫《春望》诗:“烽火连三月,家书抵万金。”用来比喻家书的珍贵。

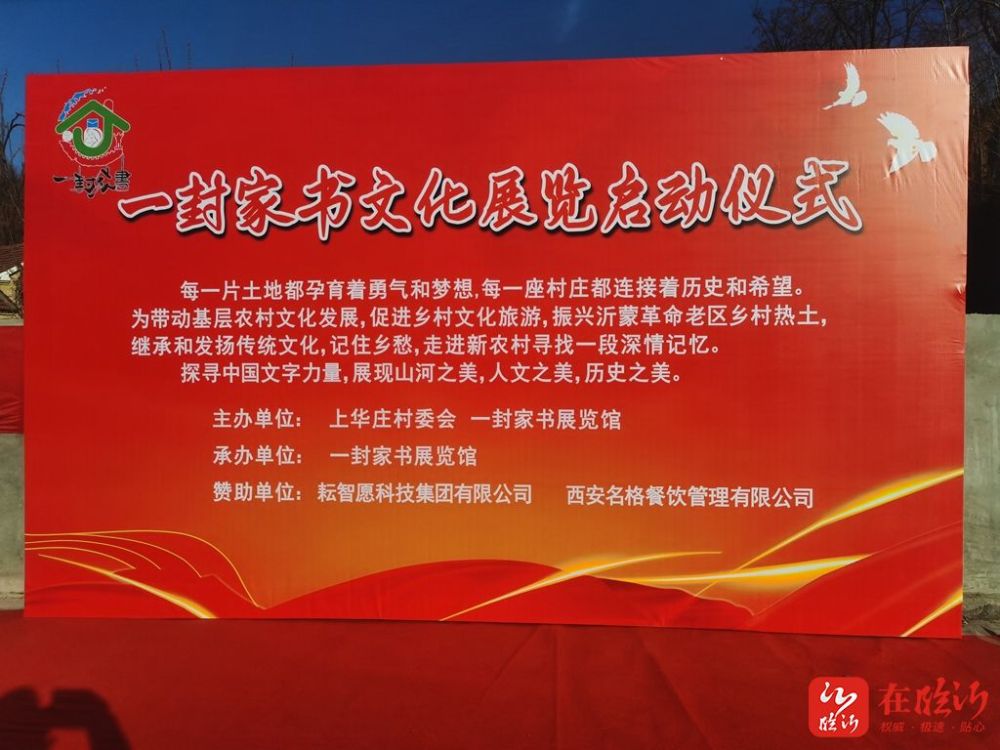

每一片土地都孕育着光荣和梦想,每一座村庄都连接着历史和未来,每一个家庭都有着亲情和期盼,每一封家书都是牵挂和厚爱的见证。2024年12月26日是一个不寻常的日子,这天上午,地处沂蒙山腹地的沂水县诸葛镇上华庄这个清远偏僻的小山村,村头广场上锣鼓喧天,彩旗飘飘,人声鼎沸,喜气洋洋,《沂蒙山小调》优美的旋律,在山谷回荡,红色巨幅会标《一封家书文化展览启动仪式》在冬日暖阳的照耀下格外醒目。

《一封家书文化展馆》坐落在村西小河边靠山坡的一户农家小院内,我们一行经“从军巷”进入后,阳光透过树叶斑驳的洒在院内,弥漫着浓郁的乡土气息,小院三间正房作为展室,左右各两间侧房用于接待和老物件陈设,经翻修后收拾的非常整齐干净,院内新栽的两棵山茶树郁郁葱葱,生机盎然。院子的主人名叫靳友波,是我驻陕西老部队的年轻战友,他从军近20年,2012年底从部队转业后被安置在西安市政府某部门工作,现在是一名处级干部。今年为了在家乡建设布置家书文化展,他乐此不疲地利用节假日从西安往返沂水五六趟,在战友的支持帮助下,个人筹资近20万元把过去家里破旧小院改造提升后建成了现在的家书展览民宿。

“我们上华庄在革命战争年代,是沂蒙革命老区有名的‘参军模范村’,当时全村一千多人,就有120多人参军参战,新中国成立至今又有160多名热血青年应征入伍,我1977年10月出生在这个小院,1994年底高中未毕业就以赤子之心,怀揣梦想从这里应征入伍到了祖国的西北军营。那时,通信条件很差,和家里联系全靠写信,从1995年初到2000年底6年时间,我的父母和亲戚朋友共写了236封家书,其中100多封是父母和姐姐写给我的,家书给了我力量和勇气也是精神的支撑,每当我遇到困难和挫折,想一想家书中父母和亲友对我的殷切希望和谆谆教导,就有了热情和干劲。我一个从沂蒙山走出来的农村娃在部队的培养下,为实现父老乡亲嘱托,故乡亲人期望,赓续红色血脉,树雄心立壮志,践行新时代军人流血流汗不流泪的精神,从一名战士到班长、排长、连长、股长、团副参谋长,家书在我的成长进步的道路上起了重要的作用,由于工作积极,学习认真,表现突出,还曾荣立3次三等功。”靳友波站在展室门口满怀深情地如是说。

展室内,我的目光在一摞摞年代久远、信封有些泛黄的家书上,一枚枚带有时间和时代印记被诗人称之为“乡愁”的邮票上,一行行字体各异但字里行间充满情和爱的书信上停留。回想起半个世纪以前我参军时,父母和亲友给我写家书的情景,不禁感慨万千,浮想联翩……

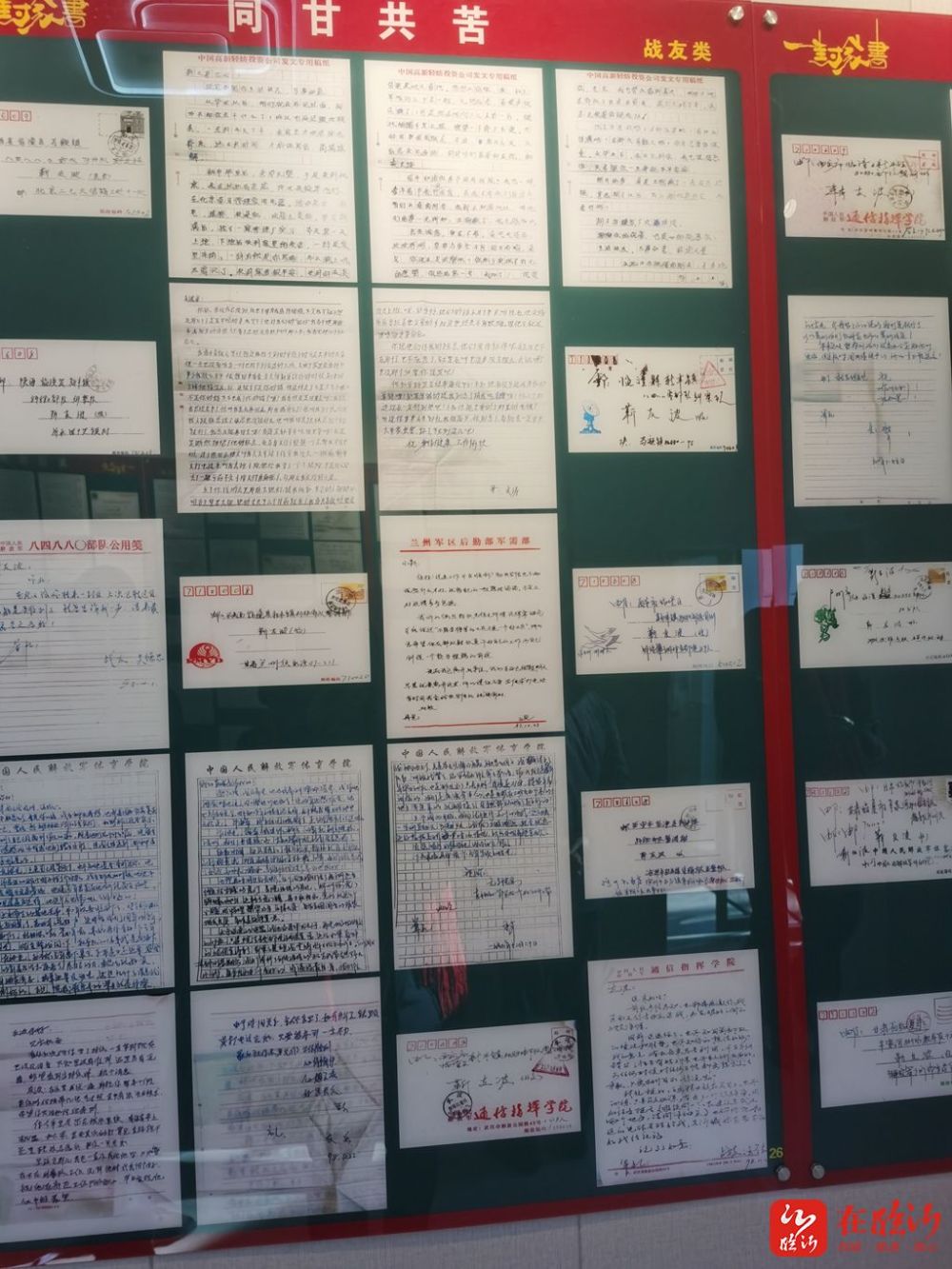

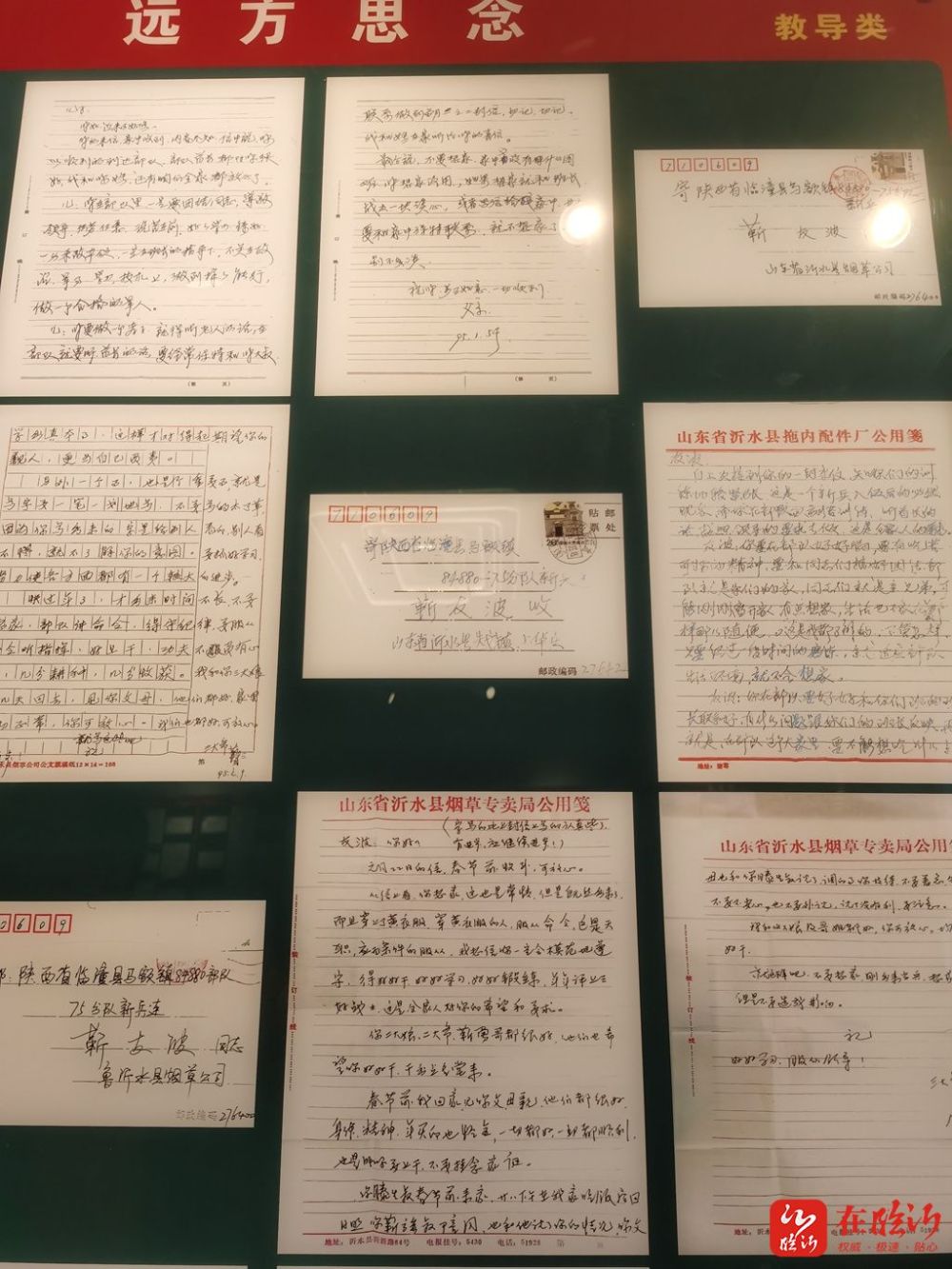

家书共分《亲情祝福》《远方思念》《同甘共苦》《友谊珍贵》4个部分,主要呈现了靳友波由一名沂蒙农村入伍的新兵,从军路上在部队的培养下,父母和亲友一封封金子般家书的鼓舞鞭策下,经过刻苦磨砺转变成为一名合格的新时代革命军人跌宕起伏的过程。

“友波儿:来信收到,见字如面。你走了十多天了,家里怪闪的慌。知道儿已平安到达西安附近军营一切都好,我和你娘放心了。告诉你一件事,当年打孟良崮和淮海战役时,你爷爷是支前的民运队长,还受过陈毅元帅的嘉奖呢,我们家没有当孬种的,你既然当上了兵,就要在部队上好好的干,听首长的话,干出点名堂来……家里一切都好,勿念。父母1995.1.3”

“友波儿:元月22日的信,春节前收到,知你想家,这也是常情,但是既然已经出来了而且穿上了黄衣服,穿黄衣服的人服从命令这是天职,相信你一定会模范遵守,在部队得好好干,好好学习,好好锻炼,年年评上好战士,这是全家对你的希望和要求……家里一切都好,勿念。父母1995.2.2”

“友波:来信收到,知你这段时间学习训练很紧张,上次军事考核取得了全连第一的好成绩,我们为你感到高兴和自豪,这是你认真学习、刻苦训练的结果,我们认为在部队要干好工作,要具备以下四条,一是要有过硬本领,二是要遵守纪律,三是要搞好团结,四是要懂得屈人之下……。姑姑、姑夫1996.5.17”

这些家书字字情,声声爱,纸短情长,朴实无华,生动感人,催人奋进。至今读来直抵心扉,就像一只温暖的小手触动你心灵深处最柔软的部分,令人感动,令人难忘,令人回味。我想,这不仅是父母对儿子的浓浓亲情和殷切希望,更是沂蒙老区人民对在外从军子弟的牵挂思念和鞭策鼓励。

谈起父母亲,靳友波深情地说:“我的父母不识字,为了表达他们对儿子的深厚情感,不断地请人代笔给我写家书,教育鼓励我扎根军营奉献青春,建功立业报效祖国,为家乡父老争光。人说儿行千里母担忧,特别是我的母亲,善良厚道,一辈子勤勤恳恳,任劳任怨,我从当战士到提干5年多的时间,只见过她两次,1999年底,母亲患重病已经很严重了,可是每次姐姐给我写家书时都是报平安,说家里一切都好,父母身体健康,就是生怕我分心影响在部队的工作,直到2000年6月母亲病故,我也没能见上最后一面,离开人世的时候才57岁。”讲到这里我注意到友波的眼睛湿润了。

临沂人在陕西工作的原省林业厅常务副厅长朱巨龙,是专程从西安赶来参加启动仪式的,他动情地说:这个《一封家书文化展》办得十分有意义,对于弘扬民族传统优秀文化,进一步传承沂蒙精神,培养关心教育下一代,乃至推动乡村振兴,都能起到十分重要的作用。

西安警备区党委常委、战备和训练处处长郑好嘉是我和靳友波一个老部队的战友,他深有感触地说:我是平生第一次到沂蒙来,这两天从临沂到沂水再到这个小山村,真让我大开眼界,没想到城乡建设得这么好,沂蒙文化这么博大精深。这个《一封家书文化展览》不但体现了中国文字的力量和优秀传统文化,在新的历史时期对部队干部战士更能起到一种良好的教育作用。

家书是从有文字以来就产生的一种艺术形式。离开上华庄时,我深情的回眸了一眼这个美丽的小山村,问靳友波,搞这个家书文化展的初衷是什么,他深情的对我说:一个人你从哪里来?你的根在哪里?你要到哪里去?这个问题很重要!我离开这个小山村整整30周年了,但我的根在这里,这里有我的父老乡亲,有我看的山,望得见水的乡愁。我把保留30年的家书原件展示出来办成文化展,就是为了在新的时代,带动农村文化的发展,促进乡村旅游,振兴老区热土,继承和发扬传统文化,教育一代代从这里走出的每名游子,记住乡愁,寻找一段深情记忆,探寻中国文字力量,展现山河之美,历史之美,人文之美,家书之美。

(作者为:山东省临沂市爱国拥军促进会荣誉主席、临沂市关爱退役军人协会名誉会长)

( 编辑: 林佳)

1、凡本网注明"来源:国廉评论网"或带有国廉评论网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属国廉评论网所有,转载请注明出处。

2、本网注明“来源:×××(非国廉评论网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,版权问题联系:18201558382;我们将在核实确认后处理。